Bluetooth – vom Einen von Feinden und dem Kampf gegen das Kabel

Von der kabellosen Computer-Maus bis zu True-Wireless-Kopfhörern, Bluetooth ersetzt Kabel in unserer hochtechnisierten Welt und muss dabei immer mehr schultern und rückwärtskompatibel sein. Am Häufigsten wird Dir selbst im Alltag wohl das 3,5-mm-Audiokabel (Klinke) durch Bluetooth ersetzt, aber auch ganze Netzwerke, die Positionen von Geräten zueinander nutzen, brauchen Bluetooth. Tracker wie Tile und Apple AirTags wären ohne Bluetooth unmöglich.

Wer ist eigentlich dieser Blauzahn?

Die ersten Entwickler des Funkverfahrens waren in der 1990er Jahren für Ericsson tätig und kamen bei der Suche nach einem Namen, auf eine naheliegende Person aus der nordischen Geschichte. Der Däne und Wikingerführer Harald Blauzahn einte Ende des 10. Jahrhunderts Teile (Fürstentümer) des heutigen Dänemarks und Norwegens unter seiner Krone und wurde so selbst für eine Zeit zum dänisch-norwegischen König. So wie es den Entwicklern ein Anliegen war Geräte miteinander zu „einen“. Seine Initialen HB wurden in Runenform ᚼᛒ zu einem Monogramm zusammengefügt, das bis heute als Bluetooth-Logo fungiert. Nachdem auch Nokia und Intel zur Entwicklung beitrugen, wurde 1998 schließlich die Bluetooth SIG (Special Interest Group) gegründet, die inzwischen über 36.000 Mitglieder hat.

Profile bestimmen Gerätefähigkeiten

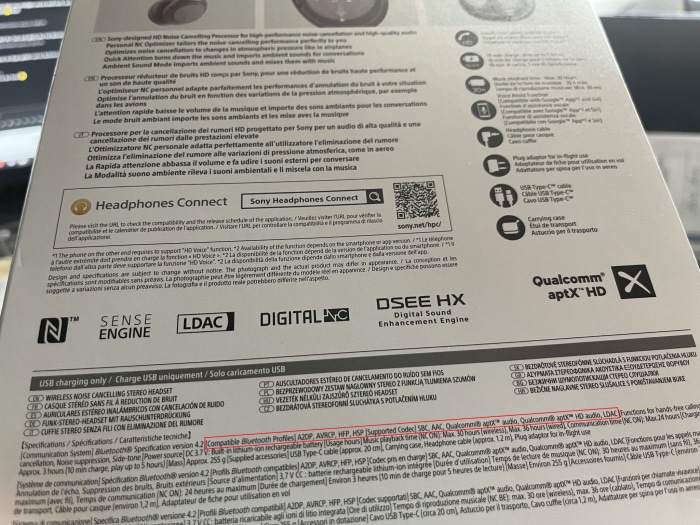

Wenn Du schonmal einen Blick auf die Spezifikationen eines Bluetooth-Gerätes geworfen hast – z.B. eines Bluetooth-Kopfhörers – wird Dir neben der Bluetooth-Version auch eine Reihe von Kürzeln aufgefallen sein. Beispielhaft an den Jabra Elite 85t – mit die besten True-Wireless-Kopfhörer der aktuellen Generation (pers. Meinung des Redakteurs) – findet sich da folgende Liste: Unterstützte Bluetooth-Profile: HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2.

Damit kannst Du natürlich erst einmal wenig anfangen, aber diese Profile legen fest, welche Funktionen die Kopfhörer in einer Bluetooth-Umgebung zur Kommunikation mit anderen Bluetooth-Geräten mitbringen. Doch dröseln wir das einmal auf. HSP steht für „Headset Profile“ und ermöglicht es den Kopfhörern als Headset – also Lautsprecher + Mikrofon – zu funktionieren.

Mit HFP, dem „Hands Free Profile“ wird schnurlose Telefonie ermöglicht. A2DP kümmert sich als „Advanced Audio Distribution Profile“ um das Streamen von Audiodaten. Mit AVRCP, dem „Audio Video Remote Control Profile„, wird der Kopfhörer zur Fernsteuerung Deines Smartphones. Alle Eingaben, die Du am Kopfhörer machst, gehen darüber zum Handy und machen z.B. die Musik lauter oder leiser, wechseln die Tracks oder aktivieren einen der Sprachassistenten.

SPP ist schließlich das sog. „Serial Port Profile„, um eine serielle Datenübertragung zwischen den Geräten zu ermöglichen als wäre es eine Kabelverbindung (komplette Liste der möglichen Bluetooth-Profile bei Wikipedia).

Vom Profil zum Codec – wie gelangt Audio schnurlos auf Deine Kopfhörer?

Bei Smartphones wird meistens nur noch – wenn überhaupt – A2DP erwähnt. Eher wird jedoch auf Codecs hingewiesen, die eine bessere Klangqualität als die Standard-Audiocodecs (Fallback) SBC (Bluetooth Classic) und LC3 (ab Bluetooth 5.2) versprechen: AAC von Via Licensing (Dolby-Tochter, Gruppe aus 15 Lizenzgebern), aptX (HD, LL, Adaptive) von Qualcomm, LDAC von Sony und ganz neu und noch nirgends, außer in eigenen Playern und Kopfhörern verbaut: UAT von HiBy.

Was unterstützen Smartphones von Apple, Samsung, Xiaomi?

Wie Du an den Herstellern ablesen kannst, war es für audiophile Bluetooth-Freunde nicht immer ganz so einfach, ein Smartphone zu wählen. Es wurden eher selten mehrere, oder gar alle, hochauflösenden Codecs unterstützt. Jetzt ist es aber inzwischen so, dass in vielen Geräten, mit den Top-Snapdragon-Prozessoren alle Codecs vorkommen und unterstützt werden. Einzig Apple lizensiert ausschließlich AAC, während z.B. (Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit) im Xiaomi Mi 11, OnePlus 9 & Nord CE, im Oppo Find X3, im Vivo X60 Pro und Sony Xperia 1 III alle drei Codecs unterstützt werden. Das öffnet diese Android-Smartphones gegenüber allen möglichen Player-Apps für verlustbehaftetes „Hi-Res“-Audio über Bluetooth.

Hi-Res Audio-Codecs für Bluetooth-Verbindungen (Logos)

Bei Samsung kommt es drauf an, ob noch ein Exynos-Prozessor oder ein Qualcomm-Prozessor im Gerät steckt, aber auch ein Galaxy S21 mit Exynos-Prozessor unterstützt SBC, AAC, aptX und LDAC – nur die neueren Versionen von aptX (aptX HD, aptX Adaptive, aptX TWS+) bleiben den Snapdragon-Modellen vorbehalten.

Hast Du also ein Smartphone und einen Bluetooth-Kopfhörer (oder -Lautsprecher) mit gleicher Codec-Unterstützung, brauchst Du nur noch einen Musik-Anbieter, bestenfalls mit passender App, der Dir Hi-Res-Audio anbietet, wie z.B. Amazon Music Unlimited, Qobuz, Tidal im Streaming oder andere wie Apple Music & Co zum Download.

BLE – der Niedrigenergiemodus von Bluetooth-Geräten

Seit Bluetooth 4.0 (ab 2010) wurden für den damals neuen Low-Energy-Protokollstapel entsprechende Übertragungsprofile entwickelt und in Chips gegossen. Google brauchte aber noch bis 2013 als mit Android 4.3 „Jelly Bean“ endlich die erste softwareseitige Unterstützung für BT 4.0 auf die Mobiltelefone kam. Apple konnte hingegen bereits 2011 das iPhone 4S mit Bluetooth 4.0 präsentieren. Hier war der Sprung von Bluetooth 2.1 + EDR (seit 2007 in Verwendung) im iPhone 4, deutlich spürbar: Die maximale Datenrate und die Indoor-Reichweite verzehnfachten sich auf einen Schlag. Außerdem wurde hier erstmals auch der Ladezustand eines verbundenen Geräts auf dem iPhone angezeigt.

„LE“ sollte nun natürlich, wie der Name schon suggeriert, einfach deutlich weniger Strom fressen, indem es Verbindungen schneller aufbaut und die Ruhephasen zwischen Sendezyklen verkürzt. Leider waren Audio-Verbindungen hier außen vor, ein Umstand, der sich 2020 mit Bluetooth 5.2 und Low-Energy-Audio änderte. Hier wurde zum ersten Mal ein neuer Standard-Audio-Codec implementiert, der SBC auf lange Sicht ersetzen soll: LC3.

| Jahr | Version | max. Sendeleistung & Reichweite | max. Datenrate | Features |

|---|---|---|---|---|

| 1999 | 1.0A/1.0B |

|

732,2 Kbit/s |

|

| 2001 | 1.1 |

|

||

| 2003 | 1.2 | 1 Mbit/s |

|

|

| 2004 | 2.0 + EDR | 2,1 Mbit/s |

|

|

| 2007 | 2.1 + EDR |

|

||

| 2009 | 3.0 + HS

3.0 + EDR |

|

24 Mbit/s |

|

| 2010 | 4.0 | 25 Mbit/s |

|

|

| 2013 | 4.1 |

|

||

| 2014 | 4.2 Smart | 26 Mbit/s |

|

|

| 2016 | 5.0 |

|

50 Mbit/s |

|

| 2019 | 5.1 |

|

||

| 2020 | 5.2 |

|

Einst für die „manuelle“ Datenübertragung zwischen zwei sich in relativer Nähe zueinander befindlichen Geräten entwickelt, wird diese Funktion nur noch äußerst selten im Alltag verwendet, da sie aufgrund der Bandbreitenlimitierungen von Bluetooth von WLAN-Verbindungen überholt wurde. Erinnerst Du Dich noch daran Fotos und MP3s von Deinem Smartphone (oder sogar Featurephone) mit anderen über Bluetooth geteilt hast? Nach dem dritten gescheiterten Versuch, ein paar Fotos vom Handy auf den eigenen PC zu bringen, war der Griff zum USB-Kabel meist vorprogrammiert.

Bluetooth war im Herstellen einer Übertragung recht unzuverlässig und auch dann dauerte es einfach vergleichsweise ewig, eine Datei zu übertragen. Erst kamen die Cloud-Speicher wie Dropbox, über die es einfach viel komfortabler ist, echte Dateien – also auch alles andere neben Fotos und MP3s – auf mehrere Geräte zu bringen und als ad-hoc-Lösung sind WLAN-Technologien wie Wi-Fi Direct und AirDrop einfach viel unkomplizierter und schneller.

Vermutlich schicken sich die meisten Menschen heute Sachen einfach über Messenger und nutzen nicht mal mehr Dropbox und Co. im privaten Umfeld.

Ebenso wurde Bluetooth oft für Tethering benutzt – also Dein Smartphone als Modem für ein anderes Gerät, dass mit dem Smartphone über Bluetooth verbunden war und so ins Netz konnte. Das ist natürlich auch heute noch alles möglich, aber schnurloses Tethering macht eigentlich nur noch über WLAN Freude.

Aktueller Stand: Bluetooth 5, 5.1 und 5.2

Alle aktuellen Geräte, die eine Rolle spielen, kommen mit einer Geschmacksrichtung von Bluetooth 5, das seit 2016 im Einsatz ist. BT 5.1 und 5.2 unterscheiden sich nicht fundamental von BT 5.0, was Reichweite, max. Datenrate und Sendeleistung angeht. Hier kam 2019 in BT 5.1 „Direction Finding“, also das Erkennen der Richtung, in der sich ein Bluetooth-Gerät vom Smartphone aus befindet, hinzu.

2020 war es dann „Low-Energy-Audio“ in BT 5.2, wodurch mehrere Kopfhörer an eine Quelle gekoppelt und auch Hörgeräte, ohne spezielle Zertifizierung und proprietäre Lösungen, direkt vom Smartphone bespielt werden können. Hier hatte Apple sich mit seinen Bedienungshilfen schon seit dem iPhone 5 (mit BT 4.0) und MFI-Hörgeräten hervorgetan.

Sämtliche smarten Geräte – angefangen von der Smartwatch über Pulsmesser, Wagen und Thermometer bis hin zu Trackern, Raumluftsensoren und Lampen brauchen und verwenden (auch) Bluetooth, um miteinander und/oder einem Hub wie einem HomePod Mini, Amazon Echo, Homematic Zentrale, Hue Bridge oder Eve Extend und Deinen Apps auf dem Smartphone zu kommunizieren. Eine Welt ohne ist also kaum vorstellbar.

Dann staffelt es sich nach Alter bzw. Preis – die günstigeren Modelle im Line-up eines Herstellers kommen i.d.R. mit Bluetooth 5.0 oder 5.1, während die Flaggschiffe alle Bluetooth 5.2 (Ausnahme iPhone 12, Pixel 5 & Note20) mitbringen:

Bluetooth 5.0

- Apple iPhone 11 (Familie)

- Apple iPhone 12 (Familie)

- Google Pixel 4 | 4 XL

- Google Pixel 4a | 4a 5G

- Google Pixel 5

- Huawei P40 lite

- Samsung Galaxy A52

- Samsung Galaxy A72

- Samsung Galaxy Note20 | 5G

- Samsung Galaxy Note20 Ultra | 5G

- Samsung Galaxy S20 FE | 5G

- Samsung Galaxy S21 | 5G

- Samsung Galaxy S21+ 5G

- Xiaomi Redmi 9A

- Xiaomi Redmi 9T

Bluetooth 5.1

- Huawei P40 Pro

- LG Velvet

- Oppo Reno4 5G | Pro 5G | Z 5G

- Sony Xperia 10 III

- vivo X60 Pro

- Xiaomi Mi 11 Lite

- Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Bluetooth 5.2

- Huawei Mate 40 Pro

- OnePlus 9 | 9 Pro

- Oppo Find X3 Pro

- Samsung Galaxy S21 FE 5G

- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

- Sony Xperia 1 III

- Sony Xperia 5 III

- Xiaomi Mi 11 | 11i | 11 Ultra

- Xiaomi Mi 11 Lite 5G

FAQ: Bluetooth – Fragen & Antworten

🔗 Wie stelle ich eine Bluetooth Verbindung her?

Jedes Smartphone hat Bluetooth i.d.R. automatisch aktiviert und ein entsprechender Schalter im jeweiligen Kontrollzentrum kann es deaktivieren. Ein langer Druck auf das Bluetooth-Symbol führt i.d.R. zu detaillierten Einstellungen und einem Menü, in dem sich aktive Verbindungen managen und Neue herstellen lassen. Auf Computern befindet sich in der jeweiligen Taskleiste der Zugriff auf die Bluetooth-Steuerung. Detaillierter wird es meist in den Einstellungen des jeweiligen Betriebssystems.

🗧Wie gefährlich ist Bluetooth?

Bluetooth nutzt Funkfrequenzen zwischen 2,4 und 2,4835 GHz und typische Endnutzergeräte fallen in die Geräteklassen 2 & 3, die bis maximal(!) 2,5 Milliwatt Sendeleistung mitbringen. Der Kopf z.B. darf maximal 2 Watt pro Kilogramm (also dem Tausendfachen) ausgesetzt werden. Hältst Du diese Höchstwerte ein, sind "nach derzeitiger Kenntnis keine gesundheitlich nachteiligen Wirkungen auf Körpergewebe nachgewiesen". Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat dazu ein Infoblatt herausgegeben.

🧐 Für was braucht man Bluetooth?

Bluetooth ist ein Funkstandard, um über kurze Strecken Daten oder Steuerbefehle zu übertragen. Zwei oder mehr gekoppelte Geräte können so ohne ein Kabel miteinander kommunizieren.

Weiterführender Link: Bluetooth SIG auf Deutsch